こんにちは。看護師の尾形です

動物病院で血液検査を実施したことはありますか

今回は血液検査で行われる腎臓に関しての項目についてご説明させていただきます

■ それって本当に腎臓病?

血液検査の結果でBUN(尿素窒素)が高かったことはありませんか❓

腎機能パネルとして有名なBUN(尿素窒素)ですが、実は

“BUNが高い=腎臓病”ではないんです🙅♀️⚠️

BUNは腎機能以外の要因でも変動が見られる事があるので腎臓病はBUNだけで判断するのではなく、他の数値と合わせてみる事が大切です。

■ BUN(尿素窒素)

| 高値 | 腎機能低下、脱水、循環不全、薬物(ステロイド、NSAIDSなど)、発熱、消化管出血、食後の採血、高タンパクな食事 |

|---|---|

| 低値 | 肝不全、門脈体循環シャント、低タンパク食、飢餓、多飲多尿 |

BUNが高くなる原因はたくさん!

BUNはタンパク質の分解産物で、体の外に捨てたい窒素化合物の一つです。通常は腎臓でろ過され、尿中へ老廃物として排泄されます。

腎機能が低下すると、うまくろ過しきれず体の外に排出できなくなり血中のBUNが高値になります。

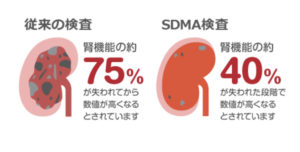

しかし腎機能が正常の25%程度まで低下しないと顕著な上昇が見られない事が多く、BUNは腎機能の鋭敏な指標ではなりません。

また、上記のように腎機能以外の要因でも上昇が見られることも多いので、腎臓病を評価する際は他の項目と合わせてみる事が必要です。

■ Cre(クレアチニン)

クレアチニンは筋肉内でクレアチンから作られ、腎臓から尿中に排出されます。BUNと同様、腎機能が低下するとクレアチニン濃度の上昇がみられます。

クレアチニンは腎臓からしか排出されないので、比較的腎臓に特異的な指標となります。クレアチニンの値で腎不全のステージ分類を行なっています。

クレアチニンの問題点は“筋肉量によって数値に幅が出る”事です。筋肉量の多いコはクレアチニンが高値になる事があります。また、高齢になる程筋肉量は落ちるので、腎臓が悪くてもクレアチニンが上がりにくくなります。つまり、同じ数値でも年齢によって深刻度が異なってくるという事ですね。また、高齢の猫に比較的多くみられる甲状腺機能亢進症では、痩せて筋肉が減少するためクレアチニンが腎臓の状態を正確に反映しないことがあります。

クレアチニンも腎機能を評価する上で大事な指標の一つではありますが、クレアチニンの数値だけで全てを判断することはできません。BUNと同様、他の数値と合わせて総合的に判断しましょう。

■ SDMA

腎臓病の早期発見に役立つバイオマーカー

SDMAは「対称性ジメチルアルギニン」の略で、2017年、腎臓病の評価方法として計測できるようになった比較的新しい血液検査の項目のひとつです。

SDMAのほぼ全てが腎臓の濾過によって排泄されるため、腎機能の指標となります。SDMAは腎機能の40%が失われると上昇するとされ、クレアチニンよりも早期に腎機能低下を発見できる可能性が示唆されています。

ただ、注意したいのはSDMAは割と検査結果のブレが大きいこと😖💦

診断の際には、SDMAの持続した高値が必要になり、他の検査項目と組み合わせて評価する事が重要です。

■ 尿比重(USG)

血液検査項目ではありませんが、腎臓病を評価する上で、尿比重も大事です!

尿比重は水を1とした時の尿の重さの比で、いわゆる尿の濃さを指します。

腎機能が低下し腎臓で尿の濃縮が行われなくなると、薄い尿がたくさん産生されます。猫では尿比重が1.035より高い数値とされ、1.020より低い場合は腎機能低下の可能性があります。

腎臓病で必ずしも尿比重が低くなるわけではありませんが、尿比重が常に低い場合は脱水しやすいリスクがあるので注意が必要です⚠️

■ UPC(尿蛋白クレアチニン比)

おしっこに漏れ出てしまったタンパク質の指標

これも尿比重同様、血液検査項目ではありませんが、腎臓病を評価する上でとても大事です!

腎臓の糸球体という部分に障害が起こると、本当は糸球体を通過しないはずのタンパク質が通過してしまうことがあります。そして、この漏れ出したタンパク質はさらに尿細管という部分を傷害し、腎臓病の進行を早めてしまいます😿

UPC(尿蛋白クレアチニン比)を調べることは腎臓病の予後を評価する上でも、とても大事な検査項目の一つです。

■ まとめ

腎臓病は総合的に評価

検査の数値で一喜一憂することもあるかと思いますが、1つずつの数値に振り回される必要はありません。トータルで考え、わんちゃん猫ちゃんの個別の変化を見ていくのが大事だと考えています。

お困りの際はお気軽にご相談くださいね👩⚕️

初診の方へ

初診の方へ お問い合わせ

お問い合わせ LINE

LINE